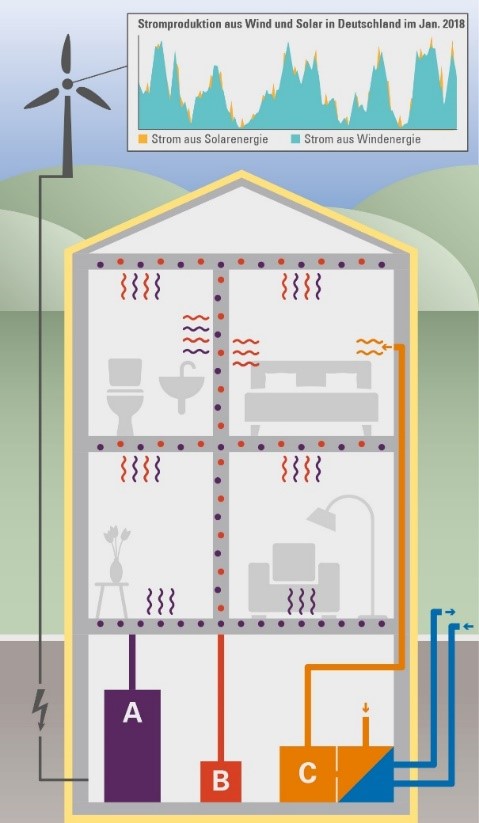

Die Windenergie stellt mittlerweile in Deutschland den größten Anteil an der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien dar. Vor allem durch Starkwindereignisse herrscht im Winter im deutschen Stromnetz häufig ein Überangebot, das dann zu niedrigen bis negativen Preisen an der Strombörse führt. In manchen Regionen müssen Windkraftanlagen zur Sicherung der Netzstabilität reduziert oder zeitweise komplett abgeregelt werden. Gebäude in Deutschland bieten mit ihren großen thermischen Speichermassen enorme Potentiale als thermische Langzeitspeicher. Da Windkraft im Stromnetz der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird und diese überwiegend im Winter in Form von Starkwindereignissen überschüssig vorhanden ist, fallen der Heizwärmebedarf von hocheffizienten Gebäuden und die Verfügbarkeit von Überschussstrom zeitlich eng zusammen. Dadurch können die Windheizung 2.0-Gebäude der Zukunft durch die Erzeugung von Wärme (power-to-heat) aus erneuerbarem elektrischen Überschuss-Strom ihren Energiebedarf umwelt- und systemverträglich decken und gleichzeitig zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende beitragen. Die Systemverträglichkeit entsteht für das Stromnetz auch aus der Tatsache, dass Windheizung 2.0 Gebäude während längerer Phasen mit hoher Netzauslastung (ein bis zwei Wochen) auf den Bezug von Heizstrom verzichten können.