Lärmemissionen von Wärmepumpen.

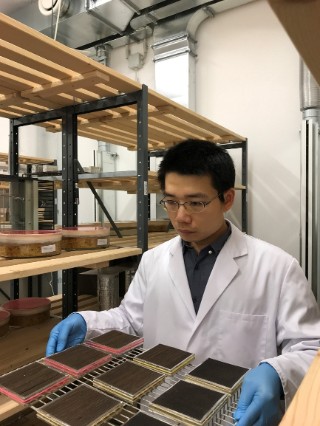

Im Projekt »QUEEN-HP-MENESA« arbeiten die drei Forschungsinstitute Fraunhofer ISE, Fraunhofer IBP und Fraunhofer IWU an Methoden zur Verbesserung von Wärmepumpen hinsichtlich Schwingungen und Schall. Die resultierenden Methoden erlauben eine frühzeitige Berücksichtigung von strukturdynamischen und akustischen Aspekten bei der Entwicklung von Wärmepumpen, sodass ein schallarmer Betrieb im realen Einsatzumfeld ermöglicht werden kann.

mehr Info